2021年06月09日

6歳未満向け歯みがき剤のフッ化物濃度

下記ブログの内容は執筆当時の知見に基づいたものですが、2023年1月1日に4つの歯科学会合同で「フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法」が発信されました。

https://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/news/2023/news_230106.pdf

それによると6歳未満児に推奨される歯みがき剤のフッ化物濃度は950ppm、6歳以上は1450ppmとなり、諸外国の標準に肩を並べた状況にはなりました。

ただ、日本では歯が生えたばかりの乳児に歯みがき剤を使用する感覚さえまだまだ普及していないように感じます。

1450ppmの歯みがき剤が認可されたのが2017年のことであり、成人用であってもそれまでは950ppmが最高だったわけですから急激な変化と言えます。

今後は下記する500ppmの歯みがき剤の存在意義も薄れていくと思われますが、当院としてもお子さんおひとりおひとりの状況に合わせながら徐々に学会の推奨する方向へと舵を切っていきたいと思います。2023.1.11追記

先日、Twitterにて6歳未満のお子さんに適した歯みがき剤とそのフッ化物濃度についてTweetしたところ驚くほどの反響がありました。

保護者の方々が情報を求めている様子が強く伝わってきたため、急遽ブログにも書くことにします。

6歳未満は500ppmが基本

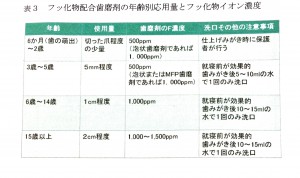

日本のフッ化物による虫歯(むし歯)予防を主導する立場にある日本口腔衛生学会の見解では6歳未満のお子さんが使用する歯みがき剤のフッ化物濃度は原則500ppmとなっています。(表をご参照ください)

フッ化物配合歯磨剤の年齢別応用量とフッ化物イオン濃度 日本口腔衛生学会_20210612_0001

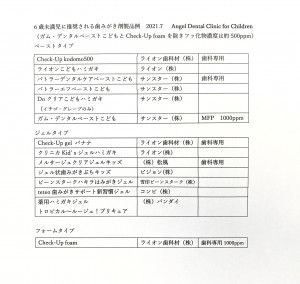

例外としてフォーム(泡)タイプのCheck-Up foamと、MFPというフッ化物を使用しているガム・デンタルペーストこどもについては製品の性状(前者)や消化管への吸収スピードの特徴(後者)から1000ppmでも使用可となっています。

3月に開催された日本小児歯科学会のオンラインシンポジウムで東京歯科大学の中内先生が「多くの保護者がフッ化物濃度を知らないまま歯みがき剤を選んでいる」「年齢に即した濃度を正しく選択している保護者わずかである」との調査結果を報告されていました。

6歳以上に適するとされる約950ppmの歯みがき剤は種類も多いのですが、6歳未満用の約500ppmのものは製品数がかなり少ないので注意が必要です。

なお、メーカーが教えてくださるフッ化物濃度は製品によっては製造上の理由なのか、たとえば450~500ppmのようにある程度の幅を持たせた回答が多いです。

歯みがき剤のフッ化物濃度を問い合わせた際に、大まかな数字さえ公表しない方針のメーカーが1社ありました。

ところで、主に乳児用として売られている500ppmよりはるかに低いフッ化物濃度の製品は虫歯(むし歯)予防効果の点ではあまり意味がないという見解の研究者が多いようです。

低年齢児用の歯みがき剤についてはフッ化物濃度の表示義務がないため、歯科専用の製品以外は消費者に濃度がわかりにくく、製品に描かれているキャラクターに惹かれて購入したり、6歳以上の年長のきょうだいと同じものを使用させている保護者の方も少なくないのではないでしょうか。

また、大前提として毎日使う歯みがき剤のフッ化物と歯科医院で年に数回塗布や「トレー法」で歯に作用させるフッ化物(たとえば9000ppm)は濃度が全く異なるので両者を混同しないようにしてください。

そして最近では歯科でも「フッ素コート」という紛らわしい言葉も出てきたのですが、車のボディーやフライパンの加工とイメージを重ねたり表面に被膜ができるような錯覚をしないよう正しく情報収集をお願いします。

6歳未満でも950ppm使用の考え方もある

当院でも以前からお薦めしている歯みがき剤Check-Up kodomoを製造販売しているライオン歯科材(株)の関連研究施設のライオン歯科衛生研究所のサイトを見ると、日本口腔衛生学会のものとよく似た表が掲載されていますが、6歳未満の濃度が500~1000ppmとなっています。

また、Check-Up kodomoのストロベリー、アップル、グレープ(いずれも950ppm)の製品サイトでも歯ブラシの上に歯みがき剤が乗った写真があり6か月~2歳は3mm程度、3~5歳は5mm以下となっています。

実際にこの製品情報をよりどころにしている歯科医師、歯科衛生士も多いと思われます。

小児用歯みがき剤で製品数も多い950ppmを6歳未満に使用可ということは日本口腔衛生学会の考え方と違うのでライオン歯科材さんに聞いてみました。

同社としても学会の考え方には準拠する姿勢だが、虫歯(むし歯)のリスクや歯科医院でのフッ化物塗布等の頻度によって歯科医師の判断で950ppmの使用を薦めても良いとの回答を得ました。

Check-Up kodomoは1987年発売で歴史がありますが、同じペーストタイプで500ppmのCheck-Up kodomo500「ぶどう」が発売されたのは2019年と最近のことですし、低年齢児にも積極的な歯みがき剤の使用が推奨され始めたのも近年のことなのです。

日本口腔衛生学会の考え方は2018年に公開されていて、そのあたりの時系列的な事情もあるのかもしれません。

もっとも、米英などに比べて上記2種類の日本の推奨フッ化物濃度は相当に厳しい(逆に言うと虫歯(むし歯)予防効果は弱い)ので、よほど大量に食べたり飲みこんだりしてしまわない限り心配はないと考えても良さそうではあります。

ところで「歯科専用」とそれ以外の製品の流通上の違いですが、以前は前者は歯科医院でのみ販売されていて流通経路が別だったものの今では歯科専用もネットで購入可能となり区別が曖昧になっています。

現在は、歯科専用は歯科医師や歯科衛生士のアドバイスを前提にして販売したいというニュアンスでしょうか。

今後必要な整理

2017年から日本で承認された1000ppmを超える製品(1450ppmが主流)についてはフッ化物濃度や6歳未満の子どもの使用を控える旨の記載義務があります。(ここでも950ppmなら6歳未満にOKとも読み取れます。)

しかし、1000ppm以下のものについては表示義務がないことが保護者の方々の困惑の原因であることは明らかです。

今後はフッ化物濃度をきちんと表示するような流れになると良いなと思います。

私としては日本口腔衛生学会の考えに沿って6歳未満児には原則500ppmの使用を薦めていこうかなと考えております。